Самые красивые стихи бродского

Спешит вдруг чиновник В министерство. В темноте у окна. У Бродского хороший ритм, вводит в медитативное состояние, но смысловую нагрузку приходится искать под микроскопом.

За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это -. Стану спать не раздевшись или читать с любого. Свобода -. А рядом - чайки галдят,. Пусть же в сердце твоем,. Пусть слышится устриц хруст,. И пусть тебе помогает. Я вас любил. Любовь еще возможно,. Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно. И далее: виски:.

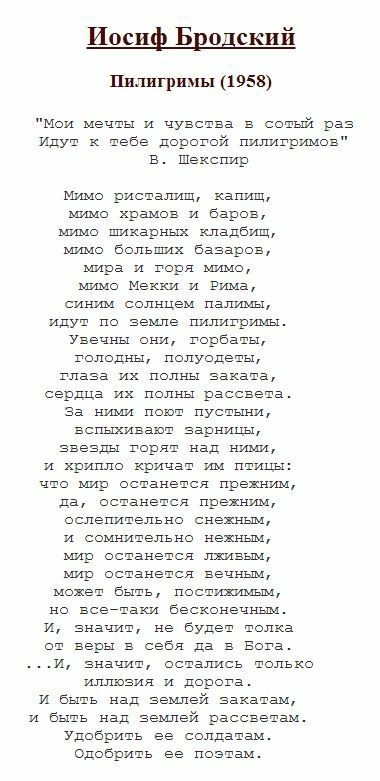

Портила не дрожь, но. Все не по-людски! Я вас любил так сильно, безнадежно,. Он, будучи на многое горазд,. Мимо ристалищ, капищ,. Увечны они, горбаты,.

За ними поют пустыни,. И, значит, не будет толка. И быть над землей закатам,. Удобрить ее солдатам. Одобрить ее поэтам. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора. А если войдёт живая. Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула?

Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером. О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.

Ты написал много букв; ещё одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната. И вообще инкогнито. Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция. Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. То есть дай волю мебели,. Запрись и забаррикадируйся. Подписывайтесь на еженедельную рассылку журнала на главной странице сайта!

Почему нельзя кричать на собак на 28 марта. Почему нельзя отказываться от еды 27 марта. Как женщинам 26 марта сохранить молодость на долгие годы. Почему важно не ломать гнезда ласточек 25 марта.

Если попали в ДТП, что делать? Полицейский с Петровки. Какие профессии считались престижными в СССР? Выборы Выборы. Идеальный мужчина Идеальный мужчина. Полицейский с Петровки Полицейский с Петровки. Фестиваль молодежи Фестиваль молодежи. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба: 15 самых красивых стихотворений Иосифа Бродского Александра Шаповал. Но лучше поклоняться данности с глубокими её могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми.

Лучше поклоняться данности с короткими её дорогами, которые потом до странностипокажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Лучше поклоняться данности с убогими её мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами хотя и не особо чистыми , удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.

Ни страны, ни погоста Не хочу выбирать. На Васильевский остров Я приду умирать. Твой фасад тёмно-синий Я впотьмах не найду, Между выцветших линий На асфальт упаду.

И душа, неустанно Поспешая во тьму, Промелькнёт над мостами В петроградском дыму. И апрельская морось, Под затылком снежок, И услышу я голос: - До свиданья, дружок. И увижу две жизни Далеко за рекой, К равнодушной отчизне Прижимаясь щекой.

Словно девочки-сёстры Из непрожитых лет, Выбегая на остров, Машут мальчику вслед. Я его столкнул сам. Не хочу скрывать. Потом - учебник "Родная речь", фото, где вся моя семья. Потом четыре стены и печь. Остались пальто и я. Прощай, дорогая. Сними кольцо, выпиши вестник мод. И можешь плюнуть тому в лицо, кто место мое займёт. Так долго вместе прожили, что вновь второе января пришлось на вторник, что удивлённо поднятая бровь, как со стекла автомобиля - дворник, с лица сгоняла смутную печаль, незамутнённой оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег коль выпадал, то думалось - навеки, что, дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их, и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. Так чужды были всякой новизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ; что губы, припадавшие к плечу, с моими, задувавшими свечу, не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз семейство на обшарпанных обоях сменилось целой рощею берёз, и деньги появились у обоих, и тридцать дней над морем, языкат, грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари на старом диванчике, что - прежде, чем возник,- был треугольник перпендикуляром, восставленным знакомыми стоймя над слившимися точками двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, что сделали из собственных теней мы дверь себе - работаешь ли, спишь ли, но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь и чёрным ходом в будущее вышли.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно всё, особенно - возглас счастья. Только в уборную - и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счётчиком. А если войдёт живая милка, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.

Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером таким же, каким ты был, тем более - изувеченным? О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв; ещё одна будет лишней. Не выходи из комнаты.

О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция. Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями.

Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Лифшицу Я всегда твердил, что судьба - игра. Что зачем нам рыба, раз есть икра. Что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна. За окном осина. Я любил немногих. Однако - сильно. Я считал, что лес - только часть полена. Что зачем вся дева, раз есть колено. Что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнёт на эстонском шпиле. Я помыл посуду. Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке - ужас пола. Что любовь, как акт, лишена глагола. Что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но Хронос. Вспоминаю юность. Улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку. И что семя, упавши в дурную почву, не даёт побега; что луг с поляной есть пример рукоблудья, в Природе данный. Я сижу у окна, обхватив колени, в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива, но зато её хором не спеть. Не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладёт на плечи. Я сижу у окна в темноте; как скорый, море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте. И она не хуже в комнате, чем темнота снаружи.

За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это - города, человеков, но для начала зелень. Стану спать не раздевшись или читать с любого места чужую книгу, покамест остатки года, переходят в положенном месте асфальт. Свобода - это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы Шираза, и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза.

Что, скашивая облака, совпадает - чем бы не замели следы - с ощущением каблука. Да и глаз, который глядит окрест, скашивает, что твой серп, поля; сумма мелких слагаемых при перемене мест неузнаваемее нуля. И улыбка скользнёт, точно тень грача по щербатой изгороди, пышный куст шиповника сдерживая, но крича жимолостью, не разжимая уст. То есть, если одна то за ней другая. Видимо только так и можно оттуда смотреть сюда: Вечером, после восьми, мигая. Небо выглядит лучше без них, хотя Освоение космоса лучше, если с ними, Но именно так, не сходя с места, На голой веранде в кресле.

Как сказал, половину лица в тени пряча, Пилот одного снаряда, Жизни, видимо, нету нигде, и ни На одной из них не задержишь взгляда. То, должно, крепкий сон молодца берёт. И махнувшая вслед голубым платком наезжает на грудь паровым катком.

И не встать ни раком, ни так словам, как назад в осиновый строй дровам. И глазами по наволочке лицо растекается, как по сковороде яйцо. Горячей ли тебе под сукном шести одеял в том садке, где - Господь прости - точно рыба - воздух, сырой губой я хватал то, что было тогда тобой?

Я бы заячьи уши пришил к лицу, наглотался б в лесах за тебя свинцу, но и в чёрном пруду из дурных коряг я бы всплыл пред тобой, как не смог "Варяг". Но, видать, не судьба, и года не те. И уже седина стыдно молвить - где. Больше длинных жил, чем для них кровей, да и мысли мёртвых кустов кривей.

Навсегда расстаёмся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я: ничего внутри. Посмотри на него - и потом сотри. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал чёрной толью гумна и не пил только сухую воду.

Я впустил в свои сны воронёный зрачок конвоя, жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; перешёл на шёпот.

Теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни?

Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперёд: не всё уносимо ветром, не всё метла, широко забирая по двору, подберёт. Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени под скамьёй, куда угол проникнуть лучу не даст, и слежимся в обнимку с грязью, считая дни, в перегной, в осадок, в культурный пласт.

Замаравши совок, археолог разинет пасть отрыгнуть; но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. Потому что падаль - свобода от клеток, свобода от целого: апофеоз частиц. Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером подышать свежим воздухом, веющим с океана.

Закат догорал в партере китайским веером, и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно. Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более немыслимые, чем между тобой и мною. Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь - человеку нужна, как минимум, ещё одна жизнь.

И я эту долю прожил. Повезло и тебе: где ещё, кроме разве что фотографии, ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива? Ибо время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своем бесправии. Я курю в темноте и вдыхаю гнильё отлива. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером.